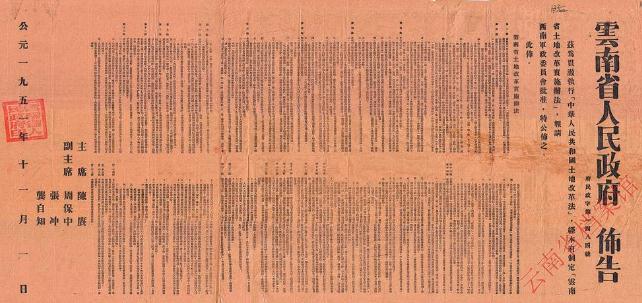

1951年11月1日,云南省人民政府發(fā)布在全省范圍內(nèi)實施土地改革的命令,。

作者 殷俊燕 云南省檔案館

“讓耕者有其田”,,是歷朝歷代農(nóng)民的樸素愿望,但中國幾千年的封建制度,,讓這一基本愿望難以根本實現(xiàn),。中華人民共和國成立后,在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導下,,一場疾風暴雨式的土地改革運動席卷整個中國大地,。1950年6月30日頒布的《中華人民共和國土地改革法》宣布,“廢除地主階級封建剝削的土地所有制,,實行農(nóng)民的土地所有制,,借以解放農(nóng)村生產(chǎn)力,發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),,為新中國的工業(yè)化開辟道路,。”在此過程中,,地處邊疆的云南在黨的領(lǐng)導下根據(jù)不同地區(qū)的特殊性積極落實相關(guān)政策,,采取更為緩和的政策和方法,圓滿完成了土地改革,,實現(xiàn)了“讓耕者有其田”的承諾,。讓我們跟隨云南省檔案館館藏檔案的時間脈絡,回溯新中國成立初期土地改革浪潮中的云南實踐,。

聲勢浩大的土地改革運動伴隨著云南解放的曙光鋪展在紅土高原上,。1950年2月24日,中共云南省委在全省地師級以上干部會議上宣布云南已完全獲得解放,,中共云南省委員會正式成立,。3月4日,剛創(chuàng)刊的中共云南省委機關(guān)報《云南日報》發(fā)表社論,,向全省人民傳達了“加強團結(jié)建設新云南”的工作方針,。各族人民在黨的領(lǐng)導下開展了轟轟烈烈的土地改革運動,為全省經(jīng)濟恢復和發(fā)展掃清障礙,。

1950年7月,,中國共產(chǎn)黨云南省第一次代表會議決議提出:“云南當前必須以剿匪、反霸,、減租為全省工作中心,,以求得減輕廣大農(nóng)民的痛苦,維持和恢復農(nóng)村生產(chǎn),并在這一基礎上為土地改革準備條件,?!贬槍υ颇仙贁?shù)民族地區(qū)工作的復雜性,云南省委提出,,“少數(shù)民族地區(qū)首先是聯(lián)絡感情,,消除民族隔閡,加強團結(jié),,謹慎穩(wěn)重地進行工作”,,創(chuàng)造性地將反霸和減租退押工作劃分為邊疆少數(shù)民族地區(qū)、內(nèi)地少數(shù)民族聚居區(qū)和內(nèi)地少數(shù)民族雜居區(qū),。在邊疆少數(shù)民族地區(qū),、內(nèi)地少數(shù)民族聚居區(qū)不實行反霸和減租退押,而在少數(shù)民族雜居區(qū)采取區(qū)別于內(nèi)地的特殊政策和方法,。

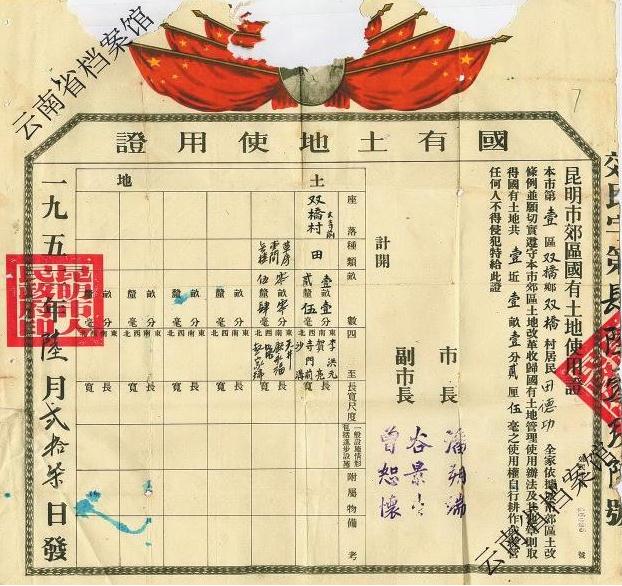

1952年6月27日昆明市政府頒發(fā)給雙橋村民的土地使用證,。

剿匪、反霸,、減租退押等一系列政策的制定實施,,為開展土地改革準備了條件,。1951年8月21日至9月13日,,云南省委召開干部擴大會議,會議提出,,全省土地改革必須從云南的實際出發(fā),,堅持“慎重穩(wěn)進”的方針,按照先內(nèi)地,,后邊疆,,區(qū)別情況,分期分批,,有步驟地進行,。省委根據(jù)減租退押運動的發(fā)展情況,將全省土地改革工作分四批共105個縣1個市逐步展開,。明確在內(nèi)地民族地區(qū),,應該堅決領(lǐng)導各族人民實行土地改革。對于邊疆少數(shù)民族地區(qū),,則不在實施土地改革的計劃范圍內(nèi),。為避免相鄰區(qū)域的交錯地帶因政策不同引起震動,省委從云南實際出發(fā),,創(chuàng)造性地提出在內(nèi)地與邊疆之間劃出緩沖區(qū),,采取溫和、以說理說法的方式實行土地改革。1951年11月1日,,云南省政府正式頒布了《云南省土地改革實施辦法》,,對土地改革的相關(guān)政策進行了詳細規(guī)定。1951年12月底,,省委成立了土地改革委員會,,并先后從各地選調(diào)1.3萬余名積極分子組成工作隊分赴各地參加土地改革工作。

1951年9月,,省土地改革委員會首先在昆明,、宜良、呈貢,、晉寧等4個縣及曲靖,、宣威2縣的一部分地區(qū)進行了改革試點工作。試點地區(qū)按照宣傳土地改革政策,、劃分階級,、沒收征收、評產(chǎn)查田,、分配土地等5個步驟,,有計劃地推進土地改革工作。至12月,,第一批土地改革試點先后完成,,為全省土地改革積累了經(jīng)驗。1951年11月,,第二批土地改革工作繼續(xù)在38個整縣和22個縣的一部分地區(qū)逐步展開,,涉及3314個鄉(xiāng)、612萬人口的地區(qū),。從1951年9月開始至1952年7月,,內(nèi)地44個整縣和22個縣的部分地區(qū),共3969個鄉(xiāng)的688萬人口的地區(qū),,分兩批有計劃地完成了內(nèi)地壩區(qū)的土地改革,。

與內(nèi)地壩區(qū)土地改革相比,內(nèi)地多民族混雜交錯居住地區(qū)的情況更為復雜,。1951年8月,,省委在充分調(diào)研的基礎上制定了《關(guān)于民族雜居地區(qū)實施土地改革的若干規(guī)定(草案)》,規(guī)定沒收少數(shù)民族地主土地等生產(chǎn)資料時,,必須取得該民族農(nóng)民的一致同意,;對少數(shù)富農(nóng)和小土地出租者出租的土地,原則上保留不動,;祭祀用的族田,、社田,,在本民族同意下,酌予保留等,。1952年7月,,該類區(qū)域土地改革全面鋪開,按照省委相關(guān)部署,,各地注重民族團結(jié),,尊重民族風俗習慣,慎重穩(wěn)進地推進土地改革,。從1952年7月至12月,,第三批土地改革圓滿完成。

介于邊疆與內(nèi)地之間的緩沖區(qū)基本上為少數(shù)民族居住區(qū),,處于敏感地帶,。為有效推動該區(qū)域土地改革,1952年5月,,省委召開全省地委書記會議,,制定了《關(guān)于邊疆緩沖地區(qū)土地改革問題的決議(草案)》等政策。6月26日,,省委向中央及西南局呈報了《關(guān)于山區(qū)及緩沖區(qū)土改問題的報告》,,提出“國境線上二十六個縣根本不考慮土改,其余接近國境線而又處于內(nèi)地的十六個縣市劃為緩沖區(qū),,在這十六個縣市部分實行土改,,即是接近外地的地區(qū)不土改,接近內(nèi)地的地區(qū)用緩沖區(qū)政策,,比土改地區(qū)還要溫和一些”,。中央和西南局分別批復同意了省委的報告,。1952年12月,,文山地委率先開始了緩沖區(qū)的土地改革試點,隨后全省緩沖區(qū)按照宣傳政策,、劃分階級,、沒收征收、民族民主建政等4個階段相繼展開土地改革,,涉及23個縣123萬人,。各地黨委堅持從民族地區(qū)的實際和群眾的現(xiàn)實覺悟出發(fā),充分發(fā)動群眾,,在完成土地改革的前提下,,力求減少邊疆少數(shù)民族地區(qū)和境外的震動。黨的一系列政策和舉措符合緩沖區(qū)的實際,,得到了廣大人民群眾和民族上層人士的支持,。至1956年底,,隨著梁河縣、潞西縣緩沖區(qū)土地改革的結(jié)束,,歷時4年的全省緩沖區(qū)土地改革畫上了圓滿句號,。

千里奔涌,萬壑歸流,。1954年召開的云南省第一次人民代表大會第一次會議報告顯示:“自1951年9月開始,,至1953年12月止,除邊疆少數(shù)民族地區(qū)外,,全省104個縣,,9286個鄉(xiāng),14779804人口的地區(qū),,勝利完成了土地制度的改革,,徹底推翻了封建地主階級的政治和經(jīng)濟統(tǒng)治,滿足了廣大農(nóng)民的要求,,實現(xiàn)了‘讓耕者有其田’的承諾,。”

滇公網(wǎng)安備 53030202000116號

滇公網(wǎng)安備 53030202000116號